|

| 이기철 시인 |

송일만 작가가 쓴 ‘어머니의 루이비통’은 무엇일까? 결론부터 말하자면 그는 어머니에게 몇 해 전 꽃무늬가 그려진 태국산 손가방 하나 사드린 일이 전부다. 그러면 ‘루이비통’은 무슨 말인가? 여기서 질문을 먼저 던지고 이야기를 시작해야 한다.

‘구덕’이란 도구를 이해해야 비로소 접점을 발견한다. 제주지역에서 주로 여자들이 물건을 넣어 등에 지고 다니던 바구니다. 대나무가 주재료다. 때로는 옆구리에 차고 다니기도 했다. 따라서 ‘구덕’은 한평생 살아온 시간과 떼놓을 수 없는 ‘그 사람 대변인(代辯人)’이기도 하다.

제주를 특징짓는 단어가 많지만, 작가는 어머니 생을 따라다닌 ‘구덕’을 루이비통과 비교해도 더 빛나는 명품임을 말하고 싶었던 셈이었고, 진심은 결국 제주 바다와 연결된다.

|

| ‘어머니의 루이비통’ 책 표지. |

이 책은 2020년 5월, 어버이날을 맞아 어머니에게 헌정됐다. 출간 과정에서 어머니와 나눈 이야기를 꾸렸고, 데면데면했던 아버지와 관계도 회복하는 계기가 됐다. 또, 그간 오래 떠돌던 생활을 접고 고향 제주에 살면서 그가 마주친 ‘바당’(바다) 보고서다. 내용은 딱딱 하다거나 거칠거나 분노를 표출하지 않는다. 그럼에도 잔잔함 속에서도 파문(波文)을 일으킨다.

내용은 온통 ‘바당’과 연결된다. 죽어가는 제주 바다 레퀴엠(requiem)이다. ‘안식을 주소서’라는 염원을 담은…. 타향(他鄕)도 고향(故鄕)이라는 변명은 챙기지 못한 원천에 대한 속죄로 이해해도 된다.

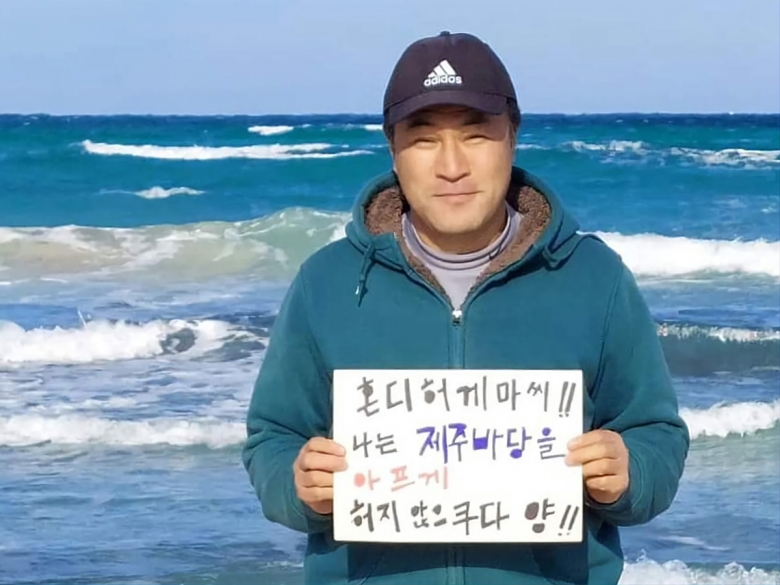

그는 환경보호론자도 아니고 운동가도 아니다. 그냥 ‘바다’를 온몸으로 받아들이는 섬, 제주를 지키려는 사람 중 하나다. 하는 일은 ‘혼디하게마씨(함께합시다)’ 운동. 제주 바당 사랑 릴레이 주자(走者) 중 한 사람이다. 집 앞 쓰레기 무단 투기에는 분노하면서 슬며시 버리고 가는 그릇된 양심과 본디 ‘올래’라는 큰길에서 자기 집으로 들어가는 곳이란 뜻을 왜곡한 ‘올레’ 산보(散步) 길이 된 현재 상황에 아파한다.

총 6장으로 구성된 책 내용은 당연히 제주어가 담당한다. 제주어? 어려운 문장 각주(脚註)는 신경 쓰면서도 제주말은 ‘사람이 나면 서울로 보내고, 말이 나면 제주로 보낸다’ 정도 속담에 만족한다. 매우 잘못된 일이다. 가수 혜은이 씨가 부른 ‘감수광’에 만족할 일인가? 외래어는 사전을 뒤져가며 혹은 씹어먹는다는 사람도 있다는데 우리말은 왜 이리 외면받는가?

|

| 제주 바당에서 피켓을 들고 있는 작가. |

1장은 ‘맨드글락’(옷을 하나도 입지 않은 벌거벗은). 바당이 죽어 불민 제주가 다 죽어 베신디.(바다가 죽어 버리면 제주가 다 죽어버린다)로 출발한다. 2장, ‘흐끄멍헌 & 몬트글락’(작고 토실토실하다). 제주 본디 모습인 집, 음식, 길 이야기가 나온다. 3장, ‘곱드글락’( 예쁜, 아름다운). 어머니와 연관된 빼놓을 수 없는 기억이 튀어나오는 대목이다. 4장은 ‘배롱배롱’(희미하지만 꺼지지 않게 반짝이는). 해녀, 여자가 중심에 있다. 5장, ‘코시렁 헌’(고소하고 맛있는 냄새가 나는). 4.3, 지슬 등 아픈 역사가 따라온다. 왜 고소하고 맛있는 냄새라고 굳이 표현했을까? 슬픔을 감추는 방법은 먹는 일이다. 우걱우걱 혹은 목메면서. ‘웃고 있어도 눈물이 난다’는 철 지난 유행가 가사처럼 제주는 하나하나가 ‘아픔을 기억하는 방식’ 쪽으로 향한다.

바당이든 올레든 오름이든 제주는 그 슬픔과 기쁨을 다 수용하는 ‘블랙홀’이다.

제주도를 방문하는 이들이 많다. 이원규 시인이 오래전 아프게 시를 읊은 바 있다. ‘행여 지리산에 오시려거든’. 지리산을 제주도로 바꿔 읽어보라. 시 부분을 둔다.

‘행여 지리산에 오시려거든/ 천왕봉 일출을 보러 오시라// 삼대째 내리 적선한 사람만 볼 수 있으니/ 아무나 오시지 마시고/ 노고단 구름바다에 빠지려면/ 원추리 꽃무리에 흑심을 품지 않는/ 이슬의 눈으로 오시라// 행여 반야봉 저녁노을을 품으려면/ 여인의 둔부를 스치는 유장한 바람으로 오고/ 피아골의 단풍을 만나려면/ 먼저 온몸이 달아오른 절정으로 오시라// (…)// 그러나 굳이 지리산에 오고 싶다면/ 언제 어느 곳이든 아무렇게나 오시라/ 그대는 나날이 변덕스럽지만/ 지리산은 변하면서도 언제나 첫 마음이니/ 행여 견딜만하다면 제발 오지 마시라.

송일만 선생은 ‘작가(作家)’가 되길 한 번도 꿈꾸지 않았다. 제주 바당 때문에 그렇게 됐다. 필자도 아직 한 번도 그를 만난 일이 없다. 다만, 소박한 꿈이 있다면 그와 은빛 찬란한 은갈치 호박국 한 그릇 놓고 그간 부끄러움을 고백하고 싶다. 비록 ‘먹갈치’라도 고마울 게 분명하다. 책과 관련된 행사가 있어 알린다. 근처 계시는 분은 가면 좋겠다. 책담회(冊談會)는 12월 2일, 오후 3시 해운대문화복합센터 4층, 세미나룸 2.

홈

오피니언

홈

오피니언