|

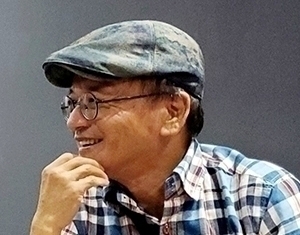

| 이기철 시인 |

오래된 가게를 노포(老鋪)라 부른다. 이를 기억하고 유산처럼 물려줘야 한다는 목소리도 있다. 사람이나 물건을 버리는 일에 익숙하다지만 지키고 싶은 ‘무엇’. 그중 하나가 헌책방이다.

공씨책방은 국내 1세대 헌책방 중 한 곳이다. 지난 50년 책과 함께 살아온 이력을 인정받아 서울미래유산으로 지정됐다. 현재 신촌점과 성수점 두 곳에 수만 권 책과 여전히 함께하고 있다.

한때 언론인으로 맹활약했던 박성기 작가. 그가 ‘공씨책방’을 잊지 못하는 이유와 책 사랑에 빠진 내력을 풀어낸 수필집, ‘공씨책방을 추억함’. 젊은 시절 이곳을 드나들며 인문인(人文人)으로 살과 뼈를 키워왔다. 그때 맺은 책사랑은 뉴질랜드로 이민(移民) 간 후 25년여 삶에서도 이어지고 있다. 책방을 겸한 도서관 형식 문화원으로 꾸며 한시도 책을 손에서 놓지 않고 있다.

한 번 발 디디면 쉬 빠져나갈 수 없는 ‘광화문 개미귀신 굴’이라 불렸던 책방. 그가 드나들었던 책방은 사고파는 물물교환소가 아니라 정신이 이어지는 무지개다리였던 셈이다.

|

| ‘공씨책방을 추억함’ 책 표지. |

‘내게 공씨책방은 문학의 굴, 지혜의 굴, 상상의 굴과 다름없었다’고 고백한 혼잣말은 공씨책방을 세운 고(故) 공진석 대표에게 바치는 헌정(獻呈)이기도 하다. 공씨책방에서 시작된 눈부셨던 젊은 날 책 읽기는 중년을 통과하고 있는 현재도 유효하다.

현지에 사는 한인들에게 우리 말글을 함께 읽고 쓰며, 역사와 얼을 간직하며 살자고 독려하며 고군분투 중이다. 여기에서 끝내지 않고 책과 함께 성장한 추억과 사유를 이웃과 자연과 더불어 사는 지혜와 사랑으로 확장시켜 나가고 있다. 읽고 쓰며 제 소리내기를 멈추지 않는다면 어디에 있든 우리는 하나라고 믿는 그. 왜 박 작가는 헌책방을 잊지 못할까? 수필집을 펴낸 이유에서 찾아볼 수 있다.

‘나는 굳이 성공한 사람으로 기억되고 싶지는 않다. 그저 한평생 가치 있는 삶을 살다 간 사람이면 만족한다. 다만, 그것이 나에게만 가치 있는 일이 아니길 바랄 뿐이다. 같이, 가치 있게 사는 삶이 된다면 좋겠다’고 밝혔다.

추억 조각을 맞춘 글은 책방에서 시작해 자신은 물론, 가족, 이웃, 자연 속으로 스며든다. 한편 한편이 한달음에 읽힌다. 소박하고 따듯하다. 웃음이 번지고 그러다 코끝이 찡해진다. 이야기에 위로받고 인간성에 매료되고 만다. 한 사람, 있는 그대로가 담긴 책, 따스하고 정다운 동무가 가만히 내미는 따듯한 호떡, 찰떡같은 글이다. 함께 읽고 쓰고 걷자며 어깨동무하는 글이다.

움베르토 에코는 ‘장미의 이름’에서 ‘내가 이 세상 도처에서 쉴 곳을 찾아보았으되 마침내 찾아낸 책이 있는 구석방보다 나은 곳은 없더라’고 했다.

공씨책방엔 시인 박상률을 비롯 문상희, 김학민 등이 자주 찼던 곳이기도 하고 그들은 공 선생을 추모하는 글과 추억들을 여기저기 남겨 놓기도 했다. 공씨책방은 사정에 따라 몇 번 이리저리 옮겨져 명맥을 이어가고 있으나 분명한 것은 ‘헌책이라는 낡음’을 중개하면서도 ‘현재와 견주어 흠잡을 데 없는 찬란함’을 보여주고 있는 보고(寶庫)임이 틀림없다.

|

| 언급된 책들. |

헌책방 이야기가 나온 김에 이와 관련된 책 몇 권을 더 소개하고 싶다. 이런 책도 있다는 사실을 말해주고 싶어서.

‘이상한 나라의 헌책방’을 꾸려나가고 있는 윤성근 선생은 유별나고 유난한 책 사랑꾼이다. 그중 하나, ‘헌책이 내게 말을 걸어왔다’. 이 책은 어떤 이들이 책에 남긴 글귀들을 모아 사연을 읽게 만든다. 기자 생활을 오래 한 이시바시 다케후마 씨가 쓴 ‘서점은 죽지 않는다’. 종이책 미래를 짊어진 서점 상인들 분투기를 기록했다.

짝으로 읽어야 더 어울릴 도쿄 헌책방 천국, 진보초 거리에 있는 고서점 등에서 일한 모리오카 요시유키 책, ‘황야의 헌책방’.

우리나라에도 어린이를 위한 아름다운 공간을 만들어야 한다고 결심을 한 부부, 백창화, 김병록 씨가 발품을 들여 찾아간 ‘유럽의 아날로그 책 공간’.

시인 이승하 씨가 들려주는 독서일기인 ‘헌책방에 얽힌 추억’, 절판된 책에 바치는 헌사를 쓴 박균호 씨 ‘오래된 새 책’, 번역가로 잘 알려진 작가, 표성훈 씨 ‘책은 나름의 운명을 지닌다’,

스코틀랜드에서 가장 큰 중고서점인 ‘더 북숍’ 주인인 숀 비텔이 쓴 ‘서점 일기’는 또 어떻고.

추억은 쌓인다. 내린 눈처럼 쌓였다가 땅속으로 스며들기도 한다. 모두에게 그런 스며드는 일쯤 일 하나 있으면 좋겠다. 그게 허물어진 담장이 아니라 늘 아련히 남아 있는 사랑이길 바란다.

오늘은 그 대상이 헌책방.

|

| 헌책방 서가를 기웃거리는 필자. |

홈

오피니언

홈

오피니언