|

| 이기철 시인 |

박준 시인 시에 왜 독자들이 열광하는 것일까? 가수 장기하처럼 나타나자마자 사람들이 몰려들었다. 무명과 유명은 사실 경계가 모호하다. 가수 장기하가 데뷔하던 그때 그도 등단했다.(2008년, 실천문학)

박준 시인 언어도 장기하 방식으로 다가왔다. 우레같은 박수를 받는 문학적 평가와 일반 독자들 사랑을 한 몸에 받는 작가는 그리 흔하지 않다. 이를 두고 두 마리 토끼를 잡은 셈이란 표현이 적절한지는 모르겠다. 그는 시집이 많이 팔리는 것과 자기 시는 어떤 함수인지 모르겠단다. 팔리는 것은 상품이고, 시는 그 가치를 충족하는가를 고민한다는 말이겠다. 29살에 낸 첫 시집, ‘당신의 이름을 지어다가 며칠을 먹었습니다’는 16만부 이상이 팔렸고 50쇄를 돌파했다.

시인이 사용하는 언어는 시대를 대변해야 한다. 그는 시대에 부응했고 사람들이 필요로 하는, 위로를 건넬 줄 아는 사람이었다. 어색한데 익숙한, 말로는 설명이 어려운 난감한 방식으로. 시인은 한 매체와 가진 인터뷰에서 ‘시를 고친 게 아니라 내 태도를 고쳤다’고 말한 적 있다.

문장은 그 사람 인격이다. 작가를 믿게 하는, 아니 믿을 수밖에 없는. 그가 쓴 시는 불면을 겪는 이들에게 많이 읽힌다. 불면(不眠), 얼마나 까마득한 외로움이자 괴로움이고 그리움이겠는가? 그는 매일 밤 자정부터 새벽 2시까지 CBS 라디오 프로그램, ‘시작하는 밤, 박준입니다’를 진행하고 있다. 시작(始作) 혹은 시작(詩作), 언어유희에 담긴 따뜻한 밤길이다.

|

| 박준 시인 저작물들 |

그간 낸 책들 제목은 길었다. ‘당신의 이름을 지어다가 며칠을 먹었습니다’가 그랬는데 ‘우리가 함께 장마를 볼 수도 있겠습니다’가 이어갔고 산문집, ‘운다고 달라지는 것은 아무것도 없겠지만’도 그러했다.

최근 그는 시 그림집, ‘우리는 안녕’을 펴냈다. 제목을 한층 줄였다. 글은 줄이고 그림이 말하게 하고 싶었단다. 아니 그림을 보니 글은 더 줄여도 되겠더라고 말했다. ‘안녕’은 만날 때와 헤어질 때 사용이 가능하다. 아버지가 기르는 개 ‘단비’와 어떤 새랑 나눈 ‘안녕’에 관한 시 그림이다. 일찍이 그림책에 관한 관심을 가지고 이를 성취하고 싶어 했으나, 다른 장르에 대한 글쓰기가 두려웠다고 했다.

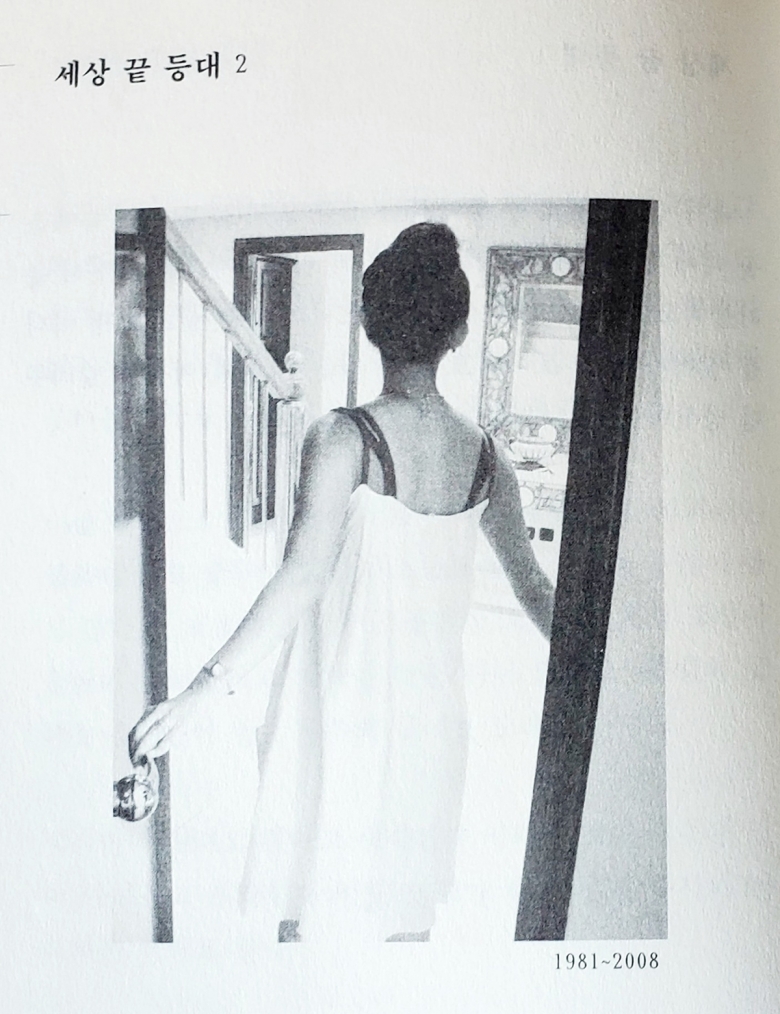

그런 그가 내놓은 ‘우리는 안녕’. 짧은 한마디 ‘안녕’에 더 긴 사연들이 들어있어 제목이 길 필요가 없게 됐다. 이미 예견된 일이다. 첫 시집 마지막 시는 사진 한 장뿐이다. ‘세상 끝 등대 2’라는 제목만 있다, 그가 등단하던 해, 누나는 사고로 이 세상을 떠났다. 그 사진 아래에는 생몰년도(生沒年度)가 적혀있다. 1981~2008. 누나가 살다간 시간이다. ‘안녕’이겠지.

|

| 시, ‘세상 끝 등대 2’ |

유난히 가족 이야기가 많이 등장하는 작품은 항상 작별을 염두에 둔 일상이 아니었겠나 생각해본다. 한평생 노동자로서 살아온 아버지와 그도 한동안 굴레를 벗어 버릴 수 없었던 가난과 일, 일, 일. 마트에서 배달도 했고 청과물 경매장에서 지게차도 운전했다. 출판사 편집일도 하고, 문학박물관 큐레이터직, 한때 ‘어공’(어쩌다 공무원)도 했다.

닥치는 대로 살아온 시인이지만 글은 반대다. 희한하게 그늘도 밝음이 되고 어둠도 빛이 된다. 문장은 매끄럽지만 부드럽게 넘어가지는 않는다. 자꾸 목울대를 치게 만드는 ‘남을 울어주는 사람’이다.

산문집에 소개된 ‘새벽에 걸려온 전화’에서 이문재 시인과 나눈 통화내역(通話內譯)이 나온다.

“슬퍼서 전화했다. 가장 슬퍼지는 일은 장소가 없어지는 일이다. 그러면 어디에 가도 그곳을 찾을 수 없다. 너는 어디 가지 말아라. 어디 가지 말고 종로 청진옥으로 와라. 지금 와라”

유독 그는 ‘그해’를 자주 불러낸다. 살아가는 데 밑천이 된 과거다. 말하지 않아도 상관없을 저쪽 이야기를 자꾸 더듬어 찾아내는 일, 시인이 경작하는 땅이다.

산문집에서는 ‘그해 인천’을 시작으로 ‘그해 경주’, ‘그해 여수’, ‘그해 협재’, ‘그해 화암’, ‘그해 묵호’, ‘그해 혜화동’, ‘그해 행신’, ‘그해 삼척’을 지나 드디어 ‘그해 연화리’에 도착한다.

|

| 모 방송국에서 진행하는 라디오 프로그램 포스터. |

첫 번째 시집, ‘해남으로 보내는 편지’는 산문집에서 ‘해남에서 온 편지’로 답장을 받는다.

‘배추는 먼저 보냈어.

겨울 지나면 너 한번 내려와라.

내가 줄 것은 없고 만나면 한 번 안아줄게’

모두 ‘그해’에 이뤄진 사연들이다.

가을이 깊어간다. 스산한 바람이 옷깃을 여미게 하고 빈들처럼 마음도 야위어간다. 대책 없는 계절이다. 흔히들 ‘가을 탄다’는 데 타는 게 어디 붉어지는 게 만산홍엽(滿山紅葉)뿐이겠는가. 두서없는 마음이라도 편지를 짓고 부칠 일이다. 가만있기에는 너무 쉬운 이별이 되지 않겠는가 말이다.

오늘은 누군가와 어디에서 모두 만나길 바란다. 종착역에 닿기 전에.

‘늦은 밤 떠올리는 생각들의 대부분은

나를 곧 떠날 준비를 하고 있었다’

<그해 연화리, 전부>

가을엔 모두 조금은 슬퍼져도 된다. 번지는 시간이니까.

홈

오피니언

홈

오피니언